LINKS ODER RECHTS?

In den 1970er Jahren versuchten Repräsentanten politischer Parteien vergeblich, mich einzuspannen. Als Journalist hatte ich aufklärerisch gewirkt, z.B. für die Entkriminalisierung der Militärdienstverweigerer aus Gewissensgründen und für die straflose Schwangerschaftsunterbrechung (Fristenlösung) argumentiert. Ich schrieb Artikel gegen den Bau des Atomkraftwerks Kaiseraugst, setzte mich für die Besserstellung alleinstehender Mütter und ihrer Kinder ein. Ungewollt erwarb ich mir den Ruf eines “Linken”. Ein “Progressiver” wollte mich auf eine Parteiliste für die Grossratswahlen setzen – doch ich lehnte ab. Und als mir ein Vertreter des damaligen “Landesrings der Unabhängigen” (kein “Linker” im marxistisch-sozialistischen Sinn, aber ein kämpferischer AKW-Gegner) eine Stelle im Basler Parteisekretariat anbot, verweigerte ich mich mit der Begründung, ich wünschte parteipolitisch unabhängig zu bleiben – auch von den “Unabhängigen”…

Heute nun, alt geworden und parteilos geblieben, wurde ich (längst nicht mehr Berufsjournalist, sondern gelegentlicher Leserbriefschreiber) mit dem Urteil konfrontiert, meine jüngsten Meinungsäusserungen seien “konservativ”. Aus der “linken” werde ich jetzt also offenbar in die “rechte” Ecke geschoben. Aber nach wie vor hinterfrage ich ideologische Phrasen und plappere keine Parteiparolen nach – ich bleibe skeptisch und kritisch. Kurzum: Ich denke und schreibe weiterhin weder “links” noch “rechts”, sondern selbständig.

Felix Feigenwinter, Basel, im Mai 2014

Journalistische Nachtarbeit in den frühen

Sechzigerjahren

Bild unten: Nachtarbeit in der Dachkammer, eine Normalität im Leben des freien Journalisten. Der Bericht über eine Abendveranstaltung musste im Morgenblatt erscheinen und deshalb bis zum Redaktionsschluss um fünf Uhr früh geschrieben und abgeliefert sein. Damals gab’s noch keine Computer, keine Laptops, kein Internet; der Journalist schrieb den Artikel aufgrund seiner handschriftlichen Notizen bei sich zu Hause auf seiner geräuschgedämpften mechanischen Schreibmaschine, einer sogenannten Noiseless (damit die schlafenden Nachbarn nicht gestört wurden), und trug dann das Manusript bzw. Typoskript vom Spalenberg in der Basler Altstadt, wo er damals wohnte, mitten in der Nacht eigenhändig zur Dufourstrasse, wo sich die Redaktion, die Setzerei (damals noch Blei-Setzerei) und Druckerei der “Basler Nachrichten” befanden. Schon nach sechs Uhr war dann der Artikel im druckfrischen Morgenblatt zu lesen. Und der neue Arbeitstag begann oft noch am selben Morgen mit einer Presseorientierung irgendwo in der Stadt oder auf dem Land. Die Übergänge zwischen Tag- und Nachtarbeit waren fliessend.

FREUDE TROTZ MICKERIGER HONORARE - ERINNERUNGEN ANS JOURNALISTENLEBEN IN DEN NEUNZEHNHUNDERTSECHZIGERJAHREN

Auszug aus einem Brief vom 4. Januar 2015 an einen Bekannten:

"Meine ins Schaufenster des Internets gestellten journalistischen Texte sind nur ein winziger Teil der unermesslichen Textmenge, die ich im Verlauf meiner über zwanzigjährigen journalistischen Karriere erarbeitet habe. Einerseits ist dies gewollt, eine bewusste Beschränkung auf einige Beispiele eines kreativen Journalismus` jenseits des alltäglichen Pflichtprogramms, anderseits jedoch geschah es notgedrungen, weil viele interessante Artikel im lückenhaften Archiv gar nicht mehr vorhanden waren. Absichtlich nicht gezeigt werden unzählige Routine-Artikel (Berichterstattungen über Pressekonferenzen, Unglücksfälle und Verbrechen, Gerichtsberichte - während rund vier Jahren war ich regelmässiger Gerichtsberichterstatter der "Basler Nachrichten" und der Schweizerischen Depeschenagentur - , kleine Reportagen über diverse politische und gesellschaftliche Anlässe usw.). Nicht berücksichtigt ist sodann eine riesige Anzahl von Interviews mit Grossrats-, Landrats-, Nationalrats-, Ständerats- und Regierungsratskandidaten, die ich jeweils vor den Wahlen produzierte (Ausnahmen: die Interviews mit den Basler Regierungsratskandidaten Helmut Hubacher und Hansjörg Hofer aus dem Jahr 1976). Auch umfangreiche Reportage-Serien wie z.B. jene über "Baselbieter Dörfer" fehlen in der Internet-Präsentation.

Ich erinnere mich, dass mir die Basler Nachrichten in der ersten Hälfte der Sechzigerjahre für eine sogenannte Dorfreportage sage und schreibe vierzig Franken bezahlten. Mein Aufwand: in der Regel zwei Arbeitstage - fast ein ganzer Tag in der betreffenden Ortschaft mit Interviews z. B. mit dem Gemeindepräsidenten, dem Dorfpolizisten, dem Gemeindeverwalter, mit Bauern und Bäuerinnen, mit einem im Dorf wohnenden Künstler, einer prominenten einheimischen Sportlerin, mit dem Pfarrer, dem Milchmann und der Briefträgerin, dem "Ochsen"- oder/und "Rössli"-Wirt usw.; ein weiterer, zweiter Tag Recherchen im Staatsarchiv betreffend historische Informationen und schliesslich die Schreibarbeit d.h. Verfassen des Textes. (Natürlich, der Frankenwert war damals mehrfach höher als heute. Und einige meiner für die "Basler Nachrichten" geschriebenen Reportagen konnte ich Zeitungen in anderen Regionen anbieten; sie erschienen z.B. auch im "St. Galler Tagblatt" und in der "Solothurner Zeitung". Das ergab willkommene Honorar-Zustüpfe.) - Ähnlich relativ mickerig waren die übrigen Honorare, mit denen ich damals als junger selbständiger Berufsjournalist mein Dasein zu finanzieren hatte. Trotzdem freute ich mich fürstlich - ich genoss meinen Status als freier kreativer Schreiber, liebte meine Arbeit." (Felix Feigenwinter, 4.1.2015)

Der Journalist Felix Feigenwinter, Basel, zu den Themen:

- Basel tickt anders

- Kultur in Basel

- Atomkraftwerke, kriegerische und friedliche radioaktive Bestrahlung

- Frauen in der Politik

- Meinungsfreiheit

- Toleranz und Gewalt

- Prostitution weiblicher Sexualität

- Sexueller Missbrauch von Kindern

- Zuwanderung

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Basel tickt anders

Basler ticken anders

Kommentar zu Helmut Hubachers Kolumne „Agenda“ in der „Basler Zeitung“ vom 3. September 2016:

Markus Somms Wahlkampf-Kritik und Christoph Eymanns Widerworte haben das am Rheinknie seit Jahrzehnten in Schnitzelbängg sowie im Bereich Fussball schwelende und gepflegte Rivalitätsverhältnis zwischen Basel und Zürich auf politischer Ebene befeuert.* Auch Helmut Hubachers Feststellung, in Zürich kämpfe man mit offenem Visier, gern messerscharf, während in Basel die heimtückische Masche gepflegt werde, weist auf den Kern der Auseinandersetzung: auf einen Mentalitätsunterschied zwischen Baslern und Zürchern – ein Thema, das nicht nur Fasnächtler, Fussballfans und Politiker beschäftigt. Der soeben pensionierte langjährige Direktor des Basler Kunstmuseums, Bernhard Mendes Bürgi, ein Ostschweizer, reflektierte vor seinem Abgang: „Ich hatte den Eindruck, dass Basel im Vergleich England ist und Zürich Amerika. Zürcher sind unkomplizierte Macher. Wenn sie Erfolg haben, zeigen sie es unverblümt – was man in Basel nicht tut.“ Kardinal Kurt Koch, ein Luzerner, früher Bischof von Basel, meinte einst ironisch: „Die Basler müssen immer erst eine Larve anziehen, um ihre Masken ablegen zu können.“

Felix Feigenwinter, Basel

*Zum besseren Verständnis: BaZ-Chefredaktor Markus Somm, der sich einen kämpferischeren Wahlkampf in Basel wünscht, spricht Züridütsch (eigentlich aargauischer Dialekt aus der Zürich-nahen Region Baden, der in Basler Ohren zürcherisch klingt); der in Basel geborene und aufgewachsene, zurücktretende Regierungsrat Christoph Eymann, der Somm in einer Replik dezidiert widersprach, spricht reines Baseldytsch.

Wunderliche Basler

Leserbrief von Felix Feigenwinter betreffend Interview „Die Basler wollen sich spüren“ in der BaZ vom 13.4.18:

Filippo Leutenegger, Zücher Stadtrat und vorübergehend BaZ-Verleger, fragt, warum „die reichen Basler“ nichts unternommen hätten, um die Basler Zeitung zu erwerben. Schon vor 40 Jahren wunderten sich Fusionsgegner, dass Angehörige des Basler „Daigs“ nichts unternahmen, damals die Verschmelzung der liberal-konservativen Basler Nachrichten mit der mehr links positionierten National-Zeitung zur Einheitskost Basler Zeitung zu verhindern. Dass dann die Rettung der letzten Stadtbasler Tageszeitung (früher waren’s vier!) namens Basler Zeitung einem Nichtbasler aus dem zürcherischen Herrliberg (Christoph Blocher) vorbehalten blieb, führte zur Boykott-Aktion „Rettet Basel!“ – eine skurrile Pointe der wunderlichen Realsatire. Wegen des Boykott-Widerstands linker Kreise verlor die "BaZ" Abonnenten und Blocher die Freude an der Zeitung, die er schliesslich an das Medienunternehmen Tamedia aus Zürich verkaufte. Tamedia ersetzt den bisherigen liberalen Chefredaktor Markus Somm, ein akademisch gebildeter Historiker und eigenwilliger, intellektuell brillanter Kommentator politischer Vorgänge, durch den Sportredaktor Marcel Rohr und zieht die politisch prägenden, national und international gewichtigen Inland- und Auslandredaktionen aus Basel ab - ein absurdes Ergebnis von "Rettet Basel".

Felix Feigenwinter, Basel

PS. Am 18. April 2018 erschien in der "Neuen Zürcher Zeitung" ein Interview mit der Basler Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann, in welchem diese auf die Frage “Wo liegen die Unterschiede der beiden Städte?” antwortete: “Es sind gewisse Mentalitätsunterschiede auszumachen. In Basel macht man oft auf Understatement, in Zürich zeigt man eher, was man hat und kann.” Und auf die Frage “Was kann Zürich von Basel lernen?” meinte Frau Ackermann: “Eine Portion Selbstironie”. Diese komme am Zürcher Sechseläuten im Vergleich zur Basler Fasnacht schon etwas zu kurz. – In einem Kommentar fragt David Sieber in der "Schweiz am Wochenende" vom 21. April 2018: “Ist es eine Beleidigung oder ein Kompliment, wenn Christoph Blocher Basel als eine ‘eigene Region, die nicht schweizerisch sein will’ bezeichnet? Er sagte das am Mittwoch an der Pressekonferenz zum Verkauf der Basler Zeitung an Tamedia. Dies als Begründung, weshalb er die Zeitung nicht auf der nationalen Bühne verankern konnte. Blocher wirkte dabei resigniert. Verstärkt wurde dieser Eindruck durch sein Eingeständnis vor versammelter BaZ-Redaktion, es sei wohl ein Fehler gewesen, die Zeitung zu übernehmen. Blocher wurde nie warm in Basel. Das liess er immer wieder mal durchblicken. Weil die Region tatsächlich nicht seinem Schweiz-Bild entspricht.”

_______________________________________________________

Kultur in Basel

RESIGNATION WEICHT NEUEM OPTIMISMUS

Leserbrief von Felix Feigenwinter, erschienen am 3. Juli 2015 in der „Basler Zeitung“ als Kommentar zur Wahl des neuen Direktors des Kunstmuseums Basel:

Als bewundernder Besucher des Kunstmuseums seit meinen Jugendjahren wiegte ich mich Jahrzehnte lang im Glauben, Basel erfreue sich einer weltweit einzigartigen Kunstsammlung. Dass manche der hier versammelten Schätze aus 700 Jahren europäischer Kunstgeschichte im Besitz von privaten Stiftungen sind, etwa die hochkarätigen Leihgaben aus der Rudolf-Staechelin-Sammlung, beeinträchtigte meine Begeisterung nicht.

Doch dann die ernüchternde Meldung, dass ausgerechnet die repräsentativsten Bilder der impressionistischen und nachimpressionistischen Meister aus dem Museumsangebot verschwinden sollen, weil der Staechelin-Family Trust über sein Eigentum anders verfügen will… Ein Schock für viele Kunstliebhaber, wie mir Gespräche mit anderen Museumsbesuchern bestätigten, die zum Teil gar unverhohlene Wut über den vermuteten fehlenden Einsatz der (des) politisch Verantwortlichen ausdrückten… Aber nun dies: Die Wahl des hochgelobten neuen Museumsdirektors Josef Helfenstein (nomen omen est?) lässt wieder hoffen. Da kann sich auch der als Kulturminister umstrittene Guy Morin in neuem Glanz sonnen.

Felix Feigenwinter, Basel

ADELHEID DUVANEL WIRD NICHT ERWÄHNT

Leserbrief von Felix Feigenwinter, erschienen in der „Basler Zeitung“ am 5. Dezember 2015:

Im Hinblick auf eine Veranstaltung im Literaturhaus Basel erwähnt Christine Richard Charles Linsmayers Publikation „Gesichter der Schweizer Literatur“. Diese Anthologie ist umstritten. Im Internet lese ich, dass auch der Schriftsteller Claude Cueni diverse Gesichter in der scheinbar umfassenden Sammlung vermisst, zum Beispiel das von Hansjörg Schneider (den ich unter anderem als Autor des „Sennentuntschi“ und des „Schützenkönig“ sehr schätze). Cueni vermutet den Erfolg der von ihm vermissten Autoren als Ausschlusskriterium – ein Verdacht, den ich nicht teile, denn in Linsmayers Buch sind auch Bestsellerautoren vertreten.

Jedoch vermisse ich das Gesicht einer bemerkenswerten Aussenseiterin: Es fehlt die Basler Luchterhand-Autorin Adelheid Duvanel (1936-1996), die 1984 mit dem Kranichsteiner Literaturpreis und 1987 mit dem Literaturpreis der Stadt Basel geehrt wurde und die Peter von Matt in seinem Buch „Die tintenblauen Eidgenossen“ angemessen würdigte. Linsmayer Inkompetenz zu unterstellen, wäre sicher abwegig, aber die Frage nach der Absicht bleibt offen.

Felix Feigenwinter, Basel

POSTUME ANERKENNUNG DER MALERIN ADELHEID DUVANEL

Leserbrief von Felix Feigenwinter, erschienen am 3. Juni 2016 in der bz / nordwestschweiz, betr. Artikel von Martina Kuoni „Wenn der Alltag zum Ungeheuer wird“ in der „Basellandschaftlichen Zeitung“ vom 21. Mai 2016.

Martina Kuoni sei gedankt für ihr aufmerksames und subtiles Gedenken anlässlich des 80. Geburtstags der in Pratteln und Liestal aufgewachsenen Basler Luchterhand-Autorin Adelheid Duvanel (1936-1996). Ergänzend sei daran erinnert, dass die ebenso aussenseiterische wie bemerkenswerte Schriftstellerin zuerst im Ausland etablierte Anerkennung fand (1984 mit dem Kranichsteiner Literaturpreis), bevor sie in ihrem Heimatland entsprechend geehrt wurde (1987 mit dem Basler Literaturpreis, 1988 mit dem Gesamtwerkspreis der Schweizer Schillerstiftung und 1995 mit dem Gastpreis der Stadt Bern). In seinen Büchern «Die tintenblauen Eidgenossen» (2001) und «Das Kalb vor der Gotthardpost» (2012) reflektierte der Literaturprofessor Peter von Matt postum über die eigenwilligen Geschichten dieser besonderen Repräsentantin der Schweizer Literatur aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Als Malerin fand Adelheid Duvanel erst nach ihrem Tod öffentliche Beachtung, zuerst 1997 in einer Gedenkausstellung im Kunstmuseum Solothurn im Rahmen der damaligen Literaturtage, später dann 2009 in der Ausstellung «WÄNDE dünn WIE HAUT», einer umfassenden Präsentation des zeichnerischen und malerischen Werks der Künstlerin im «Museum im Lagerhaus» in St. Gallen, wo die Museumsleiterin Dr. Monika Jagfeld das in Basel ignorierte Werk kompetent analysierte.

Felix Feigenwinter, Basel

Ausstellungskatalog "Wände, dünn wie Haut" des Museums im Lagerhaus, St. Gallen, mit Bildern und Texten der Malerin und Schriftstellerin Adelheid Duvanel-Feigenwinter und einer umfassenden und fundierten Analyse von Kuratorin Dr. Monika Jagfeld (Sonderausstellung 2009):

https://unterricht.phwa.ch/wp-content/uploads/2017/07/Duvanel-Bilder-und-Texte.pdf

*****

Hat mangelndes Fingerspitzengefühl der Basler Regierung oder/und anderer einflussreicher Kreise dazu geführt, dass grosse Teile der weltbekannten Kunstsammlung von Robert von Hirsch für Basel verloren gingen? Baron von Hirsch war Jude und musste 1933 aus seiner Heimatstadt Frankfurt vor den Nazis nach Basel fliehen, wo er sich an der Engelgasse niederliess. Aus Dankbarkeit habe der 1977 94jährig verstorbene Wahlbasler seinen wertvollen Kunstschatz der Stadt Basel vermachen wollen – unter gewissen Bedingungen, war zu erfahren. Aber Basler Instanzen hätten diese Chance vermasselt. Im Juni 1978 wird die Sammlung in London versteigert.

Alibi-Übung

Von Felix Feigenwinter

Auf den ersten Blick scheint die Situation verworren. Auf der einen Seite rühmt sich „Basel, die Kunst- und Museumsstadt“ immer noch der Pioniertat einer kunstbegeisterten Öffentlichkeit vor gut einem Jahrzehnt. Damals hatten die städtischen Stimmbürger ihre Kunstfreundlichkeit in einer einzigartigen Demonstration unter Beweis gestellt: Nachdem der Grosse Rat sechs Millionen Franken bewilligt hatte, um zwei gefährdete Picasso-Bilder aus dem Rudolf Staehelin-Depositum dem Kunstmuseum zu erhalten, wurde in der Öffentlichkeit ein „Bettler-Fest“ durchgeführt. An diesem wurden die für den Kauf dieser beiden Kunstwerke nötigen restlichen 2,4 Millionen „zusammengetrommelt“. Das Referendum, das gegen den Grossrats-Beschluss ergriffen worden war, konnte es nicht verhindern: Mit grossem Mehr sanktionierte das Basler Stimmvolk den ebenso grosszügigen wie kunstfreundlichen Parlamentsentscheid. Die Stadt Basel, deren Kunstmuseum schon lange vorher (auch ohne Picasso) Weltruhm genoss, wurde in der internationalen Presse mit Lorbeeren bedacht. Den greisen Pablo Picasso hatte die Nachricht derart gerührt, dass er vier andere seiner Werke als Geschenk „nachlieferte“, und Maja Sacher steuerte aus ihrem Privatbesitz „in Dankbarkeit und Freude“ ein weiteres bei. Ihrer reichhaltigen, vor allem von einzelnen Kunstliebhabern und -sachverständigen zusammengetragenen und bewahrten Kunstsammlung aus dem Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert hatten sich die Basler damals, in der zweiten Hälfte der Sechzigerjahre, als würdig erwiesen. Das „Bekenntnis zu Picasso“ erwies sich als ein Bekenntnis zu einem ideellen Wert – zu einem Kulturgut, das zwar für Millionen für Basel gerettet, damit aber nur symbolisch „bezahlt“ werden konnte. Das Basler Volk, so schien es, hatte das damals begriffen. Die im Besitz von Basel befindlichen Picasso-Helgen bilden heute zusammen mit den spätmittelalterlichen Werken aus dem Amerbach-Kabinett, den Sammlungen aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert sowie mit dem alle wichtigen Stilrichtungen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vertretenden jüngeren Sammelgut das Aushängeschild nicht nur des Kunstmuseums, sondern der „Museumsstadt Basel“ überhaupt. Dass ein wesentlicher Teil der modernen Werke übrigens aus jenen Beständen stammen, welche Hitlers Barbaren als „entartete Kunst“ bezeichnet hatten, sei nicht vergessen.

Auf der anderen Seite: Nur wenige Jahre nach dem glanzvollen Picasso-Bilder-Kauf regte sich aus dem (fast) gleichen Basler Volk heftige Opposition, nachdem die mit Steuergeldern berappte „Heuwaage-Plastik“ von Michael Grossert aufgestellt worden war – wobei notabene der Geldpreis für jenes Werk nicht einmal ein Prozent von jenem Betrag ausmachte, den die Basler keine zehn Jahre zuvor für die beiden Picasso-Helgen ausgelegt hatten... Und wenige Monate später provozierte die Anschaffung von Joseph Beuys' „Feuerstätte“ fürs Kunstmuseum einen weiteren öffentlichen Krach – auch jenes Werk hatte einen winzigen Bruchteil jener Millionen gekostet, die ein Jahrzehnt zuvor Steuerzahler und freiwillige Spender für zwei Picasso-Bilder hingeblättert hatten.Was war geschehen? Hatte die Basler Bevölkerung einen grundlegenden Sinneswandel durchgemacht? Waren's die schlechteren wirtschaftlichen Zeiten, der leer gewordene Staatssäckel oder/und die allgemeine Staatsverdrossenheit, welche die Rheinknie-Bewohner von generösen Kunstfreunden zu unduldsamen, geizigen Verächtern staatlicher Kunstförderung gemacht hatten?

Eine solche Schlussfolgerung könnte jenen gefallen, welche die „Affäre von Hirsch“ direkt oder indirekt zu verantworten haben. Gäbe das nicht eine bequeme Entschuldigung ab für die Unterlassungssünde, nicht mit aller Kraft und Entschiedenheit das von Robert Hirsch offenbar wiederholt in Aussicht gestellte Vermächtnis ermöglicht zu haben? Den Verantwortlichen, die sich in dieser Sache von Amtes wegen für die Interessen der Stadt Basel hätten einsetzen sollen, musste eines nicht verborgen geblieben sein: Dass viele jener Bürger, die gegen Grosserts „Heuwaage-Plastik“ (beziehungsweise deren Finanzierung mit Steuergeldern) und Beuys' „Feuerstätte“ Sturm gelaufen sind, unterschieden haben zwischen „Picasso“ (und anderer „etablierter“ Kunst) einerseits und Grossert sowie Beuys andererseits. Ob in richtiger oder falscher Einschätzung der tatsächlichen Werte der Arbeiten dieser drei verschiedenen Kunstschaffenden bleibe hier dahingestellt (weil diese Frage ohnehin erst in einigen Jahren oder Jahrzehnten einigermassen zuverlässig beantwortet werden kann). Als Beauftragte einer demokratischen Öffentlichkeit hätten jene Leute, die sich offensichtlich viel zu wenig – oder jedenfalls zu wenig flexibel - um das von Robert von Hirsch ursprünglich beabsichtigte Legat bemüht hatten, die differenzierte Ausgangslage besser berücksichtigen müssen, unabhängig von persönlichen Aversionen. Bereits ist in der Diskussion das Argument aufgetaucht, wonach der Wirbel um die „Heuwaage-Plastik“ öffentliche Unlust, ja Feindschaft gegenüber staatlicher Kunstförderung generell aufgezeigt habe, was die fehlende Motivation der Verantwortlichen für das (davongeschwommene) Legat von Hirsch begreiflich mache.

Das wäre sogar als Ausrede zu billig. Denn das von Robert von Hirsch der Stadt Basel vermutlich aus Verärgerung „entzogene“ Vermächtnis hätte mit Sicherheit nur Werke umfasst, die auch jenen Baslern Bewunderung abgerungen hätte, die staatlicher Förderung (noch) nicht etablierter Kunst skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen.

Dann aber vor allem auch dies: Selbst wenn der „Preis“ dieses Geschenks (wie man hört) in ungewöhnlichen Auflagen betreffend Präsentation dieser kostbaren Werke im Museum bestanden hätte, so hätte die einzigartige Gelegenheit aussergewöhnliche Massnahmen gerechtfertigt.

Die nachträgliche Aktion, die gegenwärtig Basel mit drei Steuer-Millionen an der Versteigerung der von Hirsch-Sammlung in London wenigstens einen kleinen symbolischen Teil des davongeschwommenen Legats sicherstellen soll, entpuppt sich als eine nach allem Vorangegangenen äusserst peinliche Alibi-Übung.

Als Vorbild wird sie in die an mutigen und verdienstvollen Rettungsaktionen so reiche Geschichte der öffentlichen Basler Kunstsammlung jedenfalls nicht eingehen können.

(Erschienen im "doppelstab" 21. Juni 1978)

_________________________________________________________________________________________

Atomkraftwerke

Die Weichen wurden falsch gestellt

FELIX FEIGENWINTER, BASEL

(Erschienen in der "Basler Zeitung" am 9. April 2011)

FELIX FEIGENWINTER, BASEL

Friedlich bestrahlt

Von Felix Feigenwinter

"Strahlen!" heißt ein Film, welchen die Basler Firma Kern-Film AG, im Auftrag des Schweizerischen Bundes für Zivilschutz und in engster Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Zivilschutz, in dreijähriger Arbeit hergestellt hat. Der Presse- und Informationsdienst des Zivilschutzbundes orientiert uns, um was es hier geht: Der Gedanke eines Unfalls mit Kernwaffen dürfe nicht von der Hand gewiesen werden. Die bereits bekannten Fälle von Palomares und Thule vom 17. Januar 1966 und vom 21. Januar 1968 würden belegen, dass mit solchen Möglichkeiten leider gerechnet werden müsse. Und weiter: "Ein solcher Unfall - über dem Mittelmeer angenommen - und seine Auswirkungen auf die Schweiz..."- davon handelt der neueste Aufklärungsfilm.

Dass dieser Film einerseits unterstreicht, dass "die verantwortlichen Behörden im Rahmen des zivilen Bevölkerungsschutzes schon einiges vorbereitet und bestimmte Maßnahmen ergriffen haben", aber anderseits auch zeigt, "dass noch viel zu tun bleibt", mag einerseits beruhigen und anderseits beunruhigen.

Merkwürdigerweise ist von einer Atomkatastrophe mitten im Frieden die Rede - will sagen von einem Unfall, nicht von den Folgen eines gezielten militärischen Einsatzes. Sympathischerweise braucht man also nicht an einen Krieg zu denken... Dass uns der sogenannte Friede heute fast ebenso bedroht wie der Krieg, muss man annehmen, denn unser Zivilschutz sähe sich bei einem Atomunglück über dem ach so fernen Mittelmeer (mitten im Frieden!) veranlasst, die Chance des Über- und Weiterlebens im größtmöglichen Ausmaß zu wahren. Welch düsterer Frieden: Der Unfall über dem Mittelmeer könnte bewirken, dass auch auf unser Land radioaktiver Staub fällt und die gefährliche Strahlung uns zwingt, unseren Alltag zu unterbrechen. So schonungsvoll erklärt es uns der Zivilschutzbund...

Warum dieser für seinen Film aber nicht ein viel naheliegenderes Beispiel gewählt hat: Den Unfall eines schweizerischen Atomkraftwerkes? Vielleicht darum nicht, weil Schonung Not tut: Weil das Aufzeigen der Gefahrenquelle im eigenen Land vermehrt die unangenehme Einsicht zur (schonungslosen) Folge haben würde, dass auch die friedliche Verwendung der Atomenergie zur Katastrophe führen kann? Das wäre dem in gewissen Kreisen sorgsam gehätschelten Ruf der friedlichen Nutzung der Atomenergie in der Tat abträglich. Ob kriegerisch oder friedlich bestrahlt - die Bestrahlten werden sich für diesen feinen Unterschied allerdings kaum mehr interessieren.

(Erschienen im doppelstab 1974)

__________________________________________________________________________________________

Frauen in der Politik

Warum keine Frauen-Partei?

(Erschienen im „doppelstab“ 1975)

"doppelstab" - Februar 1975

Der Schrei nach dem "Jahr des Mannes"

Von Felix Feigenwinter

Erklungen ist der Schrei in der Leserbrief-Spalte einer Baselbieter Tageszeitung, und zwar, nachdem das so viel zitierte "Jahr der Frau" noch nicht einmal eine Lebensdauer von einem Monat hatte. Der Schrei stammt interessanterweise von einer Frau. "Ich habe das Gefühl", so schreibt die betreffende Dame mit Blick auf den Frauenkongress in Bern, "dass diese übereifrigen Frauenrechtlerinnen unzufriedene und in der Liebe enttäuschte Frauen sind. Sie sind verbittert und nun muss die ganze Männerwelt den Kopf herhalten" - Und: "Im Zeichen der Gleichberechtigung wäre ein Jahr des Mannes wohl angebracht. Wie wäre es mit 1976?"

Was gibt es zu so viel weiblicher Selbstlosigkeit (gegenüber von Männern) bzw. Selbstzerknirschung (gegenüber dem eigenen Geschlecht) aus der Sicht eines Mannes zu sagen, der die letzten Reste patriarchaler Grimmigkeit längst vor Anbruch des "Jahres der Frau" abgelegt zu haben sich rühmt und davon überzeugt ist, dass die "Entsklavung der Frau" ausser zum Wohl der Frauen und der Kinder auch sogar zum Wohl der Männer wäre?

Vielleicht dies: Es ist immer leicht, Individuen oder Gruppen, die um ihre Rechte kämpfen, als lächerlich hinzustellen - besonders dann, wenn sie mehr oder weniger rechtlos einer starken, die Macht verkörpernden Mehrheit gegenüberstehen. Bei politisierenden, ihre eigenen Interessen vertretenden Männern spricht allerdings kaum jemand im diskriminierenden Sinn von "Unzufriedenen", und ich habe auch noch nie gehört oder gelesen, dass die sich in der politischen Auseinandersetzung profilierenden Repräsentanten einer männlichen Bevölkerungsgruppe als "in der Liebe enttäuschte Männer" hingestellt werden... Dass wir alle in einem typischen Männerstaat aufgewachsen sind und uns so sehr an die männliche "Alleinherrschaft" gewöhnt haben, soll uns - vier Jahre nach Einführung des Frauenstimmrechts - nicht daran hindern, kämpferisch auftretenden Frauen das (demokratische!) Recht zur Formulierung ihres Unbehagens zuzugestehen. Dies umso weniger, als es diesen Frauen vorher jahre- und jahrzehntelang verwehrt blieb, ihre Anliegen wirksam vorzubringen. Und damit wäre wohl auch der meines Erachtens groteske Vorschlag nach einem "Jahr des Mannes" beantwortet: Nach einer endlosen Reihe "Jahre des Mannes" ist doch nun eigentlich wirklich die Frau an der Reihe.

Aber eben - A.R. Roth aus Basel analysiert das Problem in einem Vers schnitzelbänklerischen Zuschnitts mit scharfsinniger Ironie:

"Me wird de Fraue 's Rächt nie gää,

si miesste's scho vo sälber näh,

Doch d'Männerwält isch uff der Huet

und d'Fraue hänn viel z'wenig Muet.

Si kämpfe gege's eige G'schlächt -

solang's so blybt - hänn d'Männer rächt!"

Was, mit anderen Worten, ein Aufruf an die Solidarität der Frauen unter sich wäre.

Von uniformen Männern und uniformierten Frauen

__________________________________________________________________________________________

Meinungsfreiheit

(Erschienen im doppelstab am 1./2.Juni 1978)

__________________________________________________________________

Toleranz und Gewalt

Felix Feigenwinter, Basel

(Erschienen in der "Basler Zeitung" vom 24.12.2011)

„Weder Ideologie noch Religion“; Baz 26.7.2011

Dass Londons Stadtpräsident Boris Johnson den norwegischen Attentäter mit islamischen Selbstmordattentätern vergleicht, ist naheliegend und nachvollziehbar. Tatsächlich scheint Breivik die Terroranschläge muslimischer Gotteskrieger nachgeahmt zu haben - inhaltlich mit umgekehrten Vorzeichen. Johnsons Betrachtung erscheint mir aber unzulänglich, wenn sie den Einfluss von Ideologie und Religion, auf die sich solche Attentäter berufen, zu bagatellisieren versucht. Dass es zwischen Religionen grundlegende und prägende Unterschiede gibt (es gibt friedliche religiöse Botschaften mit Ermahnungen zur Nächstenliebe, zum Verzicht auf Gewalt - aber auch das Gegenteil, verbindliche Aufrufe zum kriegerischen Kampf, zur Vernichtung von Ungläubigen), sollte eine seriöse Analyse nicht verschweigen. Die Unterscheidung zwischen individueller Persönlichkeitsstruktur von Tätern und deren Beeinflussung durch Ideologien sollte nicht zur pauschalisierenden Verharmlosung, gar Verherrlichung totalitärer Gewaltdoktrinen führen.

Felix Feigenwinter, Basel

__________________________________________________________________________________________

Prostitution weiblicher Sexualität

Verpflanzen – wohin?

Von Felix Feigenwinter

Es gibt Themen, die scheinen sich für eine sachliche Auseinandersetzung schwer zu eignen. Das sogenannte „älteste Gewerbe“ gehört dazu. Es liegt gewissermassen in der Natur dieser Sache, dass oft, wenn davon gesprochen wird, frivole Belustigung, verlegene Abwehr oder dezidierte bis panische moralische Entrüstung um sich greifen. Kritisches Nachdenken scheint weniger gefragt. Gewiss, die Thematik um die Prostitution weiblicher Sexualität ist vielschichtig. Die Reaktionen reichen von der Behauptung sexueller und wirtschaftlicher Notwendigkeit über die Empörung wegen nächtlicher Ruhestörung bis zur moralischen Abscheu; manchmal kontrastieren sie mit romantischen Schwärmereien für das erotisch angereicherte gewisse Milieu, dem trotz knallharten Geschäftsgepflogenheiten Reiz und Charme abgewonnen wird. Nicht selten wird Neid gegenüber überdurchschnittlich gut verdienenden Sex-Gewerblerinnen spürbar, aber auch Empörung über dieses millionenfach praktizierte Geschäft, das jene provoziert, die bezahlte sexuelle Befriedigung für menschenunwürdig halten.

Dazu kommen die Zusammenhänge zu einem auf internationaler Ebene inszenierten Menschen-, sprich Kinder- und Frauenhandel nebst anderen kriminellen Verstrickungen. Der oft verdrängte, aber entscheidende Umstand der fehlenden gesellschaftlichen und beruflichen Alternative für allzu viele Mädchen und Frauen gerade aus armen Entwicklungsländern, die ihren Lebensunterhalt im reichen Europa als „Sexarbeiterinnen“ bestreiten, ist nicht zu übersehen. Solche Voraussetzungen der sozialen Not werden aber gern ignoriert, ebenso die Auswirkungen psychischen Elends. Darüber sollte die Existenz jener Frauen nicht hinwegtäuschen, die erklären, ihre Prostituiertentätigkeit freiwillig und unabhängig auszuüben und dabei viel Geld zu verdienen.

Nun wird am Rheinknie über die „Verpflanzung“ der in der Kleinbasler Altstadt stationierten Strassendirnen diskutiert. Barbarisch mutet es an, wenn - so wird gemunkelt – im Ernst erwogen wird, die betreffenden Damen „vor die Tore der Stadt“ abzuschieben, will sagen in das ungastliche Gebiet von St. Jakob an der Birs. Dort wäre zwar das „Anwohner-Problem“ gelöst (das Ruhe- und Ordnung-Bedürfnis der im „roten Viertel“ im Kleinbasel ansässigen Bevölkerung ist sehr verständlich und absolut legitim), doch würde man sogleich mit einem anderen Problem konfrontiert: Kenner der Szene erinnern daran, dass in Basel das Prostituierten-Milieu bisher in einem übersichtlichen und vergleichsweise „humanen“, geradezu idyllischen Rahmen gehalten werden konnte. Schon in Zürich beispielsweise präsentiere sich das entsprechende Milieu bedeutend rauer und krimineller – obschon auch Zürich nicht mit ausländischen Grosstädten verglichen werden könne. Dennoch wurde man in den letzten Jahren von Meldungen aus der Limmatstadt über Dirnenmorde aufgeschreckt. Basel blieb bisher davon verschont.

Eine Verpflanzung der Prostituierten an eine öde Strasse abseits der Behaglichkeit und Überschaubarkeit zivilisierten Stadtlebens würde eine Verwilderung und Brutalisierung dieses sich ohnehin am Rande gesellschaftlichen Lebens sich bewegenden Milieus bewirken. Ansätze zur Kultivierung des schwer kontrollierbaren Gewerbes würden zerstört. Im Interesse nicht nur der betroffenen Frauen sollte hier eine freundlichere Lösung angestrebt werden.

(Erschienen im „doppelstab“, Februar 1977)

Zwangsprostitution - menschenrechtswidrig

Kommentar von Felix Feigenwinter in der "TagesWoche" online als Reaktion auf die Reportage "Das andere rote Basel" vom 29. November 2013:

Menschenrechtlich argumentierende Ethiker und Feministinnen definieren Prostitution als Leibeigenschaft auf Zeit, Zwangsprostitution als legitimierte Vergewaltigung. Gegner eines generellen Prostitutions-Verbots bemühen "Freiheitsrechte" von Freiern und Dirnen oder Sorge um die Prostituierten, die dann noch leichter Opfer von Ausbeutung würden. Wieder andere wollen Bordelle verstaatlichen. Dagegen wurde im sozialistischen Cuba die Prostitution nach der Revolution offiziell verboten.

Bei aller Widersprüchlichkeit solcher Ansichten: In jeder zivilisierten Gesellschaft müssten die Ächtung von Zwangsprostitution und die strafrechtliche Verfolgung des kriminellen Mädchen- und Frauenhandels sowie staatliche (oder privat organisierte institutionelle) Aussteigehilfe selbstverständlich sein.

Felix Feigenwinter

________________________________________________________________________________

Sexueller Missbrauch von Kindern

Unbewältigtes Kapitel pervertierter Emanzipation

„Wir haben böse Eltern“, Tages Anzeiger vom 20.11.2010

Diese skandalöse, traurige und unappetitliche Familiengeschichte enthüllt die düstere Kehrseite der von Vertretern der 68er-Bewegung infantil und heuchlerisch idealisierten sogenannten sexuellen Befreiung. Der sexuelle Missbrauch von Kindern durch gewissenlose egoistische Erwachsene wurde verharmlost. Dass im geschilderten Fall sowohl der Haupttäter als auch dessen Komplizinnen strafrechtlich offenbar nie zur Rechenschaft gezogen wurden, passt ins Bild. Umso verdienstvoller ist die „Aufarbeitung“ dieses unbewältigten Kapitels pervertierter „Emanzipation“ - dieses Rückfalls in finsterste Barbarei im Namen einer puerilen Befreiungsideologie.

Felix Feigenwinter, Basel

(Erschienen im TagesAnzeiger vom 23. Nov. 2010)

Fürs ganze Leben geschädigt

Betr. Psychologin Susan Clyncy zum Missbrauch von Minderjährigen

SonntagsZeitung vom 27.6.2010

Sexueller Missbrauch von Kindern durch katholische Priester erregt mehr Aufsehen als jener durch „gewöhnliche“ Täter, weil dieses verabscheuungswürdige Verbrechen, wenn es von geweihten Männern einer sexualmoralpredigenden Organisation begangen wird, besonders provozierend ist.

Dass ausgerechnet als „kultfähig“ Geweihte (ausschliesslich männlichen Geschlechts) einer sich als „unfehlbar“ und „heilig“ präsentierenden autoritären Institution und Verwalterin tradierter Religiosität reihenweise als Kinderschänder entlarvt wurden, entfacht natürlich einen Sturm von Reaktionen.

Sogenannte Seelsorger, die den ihnen anvertrauten Kindern schwere seelische Schäden zufügen, sollen nicht mehr geduldet werden, heisst es. Das Leiden der für ihr ganzes Leben geschädigten Opfer bleibt trotzdem weitgehend unverstanden.

Felix Feigenwinter, Basel

Ideologie diente als schäbiges Alibi

Leserbrief von Felix Feigenwinter, erschienen in der „Basler Zeitung“ vom 18. April 2017 als Antwort auf den Artikel „Opfer als Täter und Täter als Opfer“ von René Zeyer in der BaZ vom 10.4.2017.

René Zeyers kritische Gedanken zur Veröffentlichung des Buches von Markus Zangger ändern nichts an der Problematik eines Phänomens, das der öffentlichen Klärung bedarf. Auch wenn sich Prominente aus dem linken Lager wie alt Bundesrat Leuenberger dagegen sträuben, eine ganze politische Generation als Mittäter zu vereinnahmen, so bleibt die trübe Erinnerung an eine blauäugige, infantile oder/und heuchlerische Befreiungsideologie, welche verantwortungslosen sogenannten Pädagogen für deren sexuelle Übergriffe auf Kinder und Jugendliche als schäbiges Alibi diente.

Felix Feigenwinter, Basel

___________________________________________________________________________________

Zuwanderung

Im Jahr 1974 erschien im “doppelstab” ein persönlich geprägter Kommentar von Felix Feigenwinter zum damals auch unter den Begriffen “Überfremdung” und “Übervölkerung” diskutierten Thema Einwanderung. Dieser Text aus dem letzten Jahrhundert endet mit einem Blick in die Zukunft; auch über vierzig Jahre danach erscheint er aktuell, mit steigender Dringlichkeit. Europaweit und interkontinental drängen dramatische Migrationsprobleme zu umstrittenen Lösungen…

Wege zur Überfremdung

Von Felix Feigenwinter

Bereits im späten Mittelalter waren Angehörige der Familie meines Vaters, deren Namen ich trage, nachweisbar auf dem Gebiet der Eidgenossenschaft ansässig, und der aus Leipzig zugewanderte Ahne der Familie meiner Mutter erwarb 1524, also auch schon vor einigen hundert Jahren, das Basler Bürgerrecht. Im Blick auf diese Stammbäume hätte also kaum jemand Grund, an meiner „Zugehörigkeit zur Schweiz“ zu zweifeln. Freilich ist mein Bürgerrecht natürlich nicht mein eigenes Verdienst – sondern u. a. jenes einiger Einwanderer vor etlichen hundert Jahren, und deshalb erfüllt es mich auch nicht mit Selbstgerechtigkeit, sondern höchstens mit persönlicher Beruhigung über die Rechte, die für mich damit verbunden sind. Anderseits kann ich mich des Unbehagens nicht erwehren, dass viele andere Individuen, die solche Rechte ebenfalls benötigen, darauf verzichten müssen. Diese Einsicht mag zwar so etwas wie private Dankbarkeit aufkommen lassen – aber noch viel stärker weckt sie das Bedürfnis, die Differenzen im Rahmen des politisch Möglichen und Sinnvollen auszugleichen. Sicher, das hat nicht allein mit Altruismus, sondern auch mit nacktem Überlebensinstinkt zu tun: Nüchtern gestanden kann ich es mir einfach nicht vorstellen, wie die weltweiten ökologischen und ökonomischen (Überlebens-)Probleme, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nicht nur auf die reiche „Puppenstube Schweiz“, sondern auf die gesamte Menschheit zukommen, ohne ein Minimum an Verständigung zwischen allen, die zur Spezies Mensch gehören, gelöst werden sollen.

Wenn ich zuweilen so etwas wie Befriedigung über mein Bürgerrecht verspüre, so stets dann, wenn ich mich mit der Schweiz als Quell und Hort humanitärer Ideen und völkerverständigender Institutionen zu identifizieren vermag. In dieser Beziehung spricht mich das weiße Kreuz im roten Feld an. Dass die (sogenannten Übervölkerungs-)Probleme, welche viele Bewohner unseres Landes gegenwärtig vor allem beschäftigen, keineswegs von Pappe sind, wird wohl niemand, der Anspruch auf Ernsthaftigkeit erhebt, bestreiten. Alle Lösungen, die von besonnenen Bürgerinnen und Bürgern als Alternative zu den NA-Forderungen entwickelt worden sind, verdienen größte Beachtung.

Allerdings wäre es naiv, zu glauben, unser kleines, rohstoffarmes Land könne den in den vergangenen Jahrzehnten erarbeiteten Wohlstand mit all den beachtlichen zivilisatorischen (politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen) Errungenschaften unbeschränkt und problemlos mit der grossen, weiten Welt teilen... Eine sich immer mehr abzeichnende allumfassende, uns unabwendbar herausfordernde Globalisierung mit unabsehbaren, schwer steuerbaren Emigrationsströmen verlangt umsichtige, intelligente Vorkehrungen - und bei aller geschmeidiger Weltoffenheit auch den Mut zu selbstbewussten eigenständigen Lösungen. Die Idee, dass sich die (Dritte) Welt "verschweizert", ist eine heitere Zukunftsvision, aber die Schreckensprognose, wonach umgekehrt die Schweiz irgendwann zum Entwicklungsland verkommen könnte, sollte auch nicht ganz ausser acht gelassen werden.

(Geschrieben 1974)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

In den Jahren 1971-73 wirkte Felix Feigenwinter als Alleinredaktor der "Freiämter Zeitung" in Wohlen (Kanton Aargau). Als er im Juli 1973 nach Basel in die "doppelstab"-Redaktion zurückkehrte, verabschiedete er sich von der aargauischen Leserschaft:

___________________________________________

DAS HARTNÄCKIGE VORURTEIL IST WIDERLEGT / Leserbrief von Felix Feigenwinter, erschienen am 12. Dezember 2014 in der "Basler Zeitung", als Antwort auf den Text "Wes Brot ich ess" von Stefan Zemp in der BaZ vom 5.12.14:

Beim Lesen von Stefan Zemps BaZ-Schelte frage ich mich, wieso seine Meinungsäusserung ausgerechnet in der Basler Zeitung erscheint, also in der Zeitung, die angeblich seit der ökonomischen Rettung durch den gern geschmähten Christoph Blocher nach Zemps Ansicht "Andersdenkende mit einem Denkverbot belegt".

Das schon von den "Rettet Basel"-Aktivisten gebetsmühlenartig verbreitete Vorurteil, die neue Basler Zeitung würde doch die demokratische Meinungsvielfalt beeinträchtigen, wird tagtäglich durch das Publizieren unterschiedlichster Ansichten in Kolumnen, Leserbriefen etc. widerlegt. Die vielen historisch reflektierten Artikel von Chefredaktor Markus Somm zu den aktuellen politischen Themen provozieren auch Widerspruch (der in der BaZ nicht unterschlagen wird), bereichern aber auch die demokratische Debatte und beflügeln die intellektuelle Auseinandersetzung. Es muss nicht immer der linke Einheitsbrei sein. Felix Feigenwinter, Basel

WER INSTRUMENTALISIERT WAS UND WOZU? / Leserbrief von Felix Feigenwinter, erschienen am 19. Januar 2015 in der "Basler Zeitung", als Reaktion auf den Text "Kleiner Charlie ganz gross" in der BaZ vom 15.1.15:

So phänomenal die vom internationalen politischen und religionsrepräsentierenden Establishment begleiteten Massenkundgebungen gegen das Blutbad in der Redaktion von Charlie Hebdo auch waren, dem einhellig verkündeten "Je suis Charlie" ist nicht zu trauen. Waren es nicht dieselben Kreise, die sich aktuell im Auftrieb der Massen in mainstreamiger Eintracht angeblich so sehr für unbegrenzte Meinungsfreiheit einsetzen, die vor noch nicht langer Zeit gegenüber den Schöpfern der allseits als "mittelmässig" geschmähten dänischen Mohammed-Karikaturen jede Solidarität vermissen liessen? Im gleichen Atemzug, mit denen sie heute "Je suis Charlie" skandieren zugunsten einer angeblich hoch geschätzten Meinungsfreiheit (inklusive Religionskritik), diskreditieren sie andere Demonstranten, die von eben diesem demokratischen Recht Gebrauch machen, und werfen diesen ausgerechnet "Instrumentalisierung" und "Missbrauch der Meinungsfreiheit" vor. Felix Feigenwinter, Basel

MEINUNGSAUSTAUSCH OHNE IDEOLOGISCHE SCHEUKLAPPEN / Leserbrief von Felix Feigenwinter, erschienen am 11. März 2015 in der "Basler Zeitung", als Reaktion auf das Interview mit Christoph Blocher in der BaZ vom 2.3.15 und die Replik von Elisio Macamo in der BaZ vom 9.2.15:

Im BaZ-Interview erschien Christoph Blocher als fast grenzenlos neugierige, kreative und risikofreudige Persönlichkeit, die vorurteilslos und ohne Berührungsängste in der grossen weiten Welt agiert und ihre Erfahrungen mit fremden Menschen und Mentalitäten originell zu interpretieren wagt. In seiner Replik erwidert Professor Elisio Macamo aus kompetenter afrikanischer Sicht und mit geistreicher Eloquenz das Gespräch mit dem Unternehmer, Entwicklungshelfer (ja, auch das) und aufsässig-provokanten Politiker, ohne dabei dem verbreiteten dümmlichen "Anti-Blocher-Reflex" zu verfallen. Ich habe beides mit Vergnügen und Erkenntnisgewinn gelesen. So wünschte ich mir die Auseinandersetzung auch anderswo: freier Meinungsaustausch ohne ideologische Scheuklappen. Felix Feigenwinter, Basel.

Kein Friede ohne Demokratie / Leserbrief von Felix Feigenwinter als Reaktion auf Helmut Hubachers Kolumne "Wären wir ohne EU real besser dran?" in der "Basler Zeitung" vom 9. Juli 2016:

Kriege werden meist von Diktatoren angezettelt, nicht von Demokratien. Der Glaube an eine friedenssichernde EU, mit ihren heute eklatanten Demokratiedefiziten und dem offen zugegebenen Demokratieargwohn seiner reformunwilligen Exponenten, sollte den Blick auf den aktuellen Zustand dieses bürokratischen Konstrukts nicht verschleiern. (Friedenssichernd war übrigens primär die NATO!) Bemerkenswert, wenn ausgerechnet Sozialdemokraten (die doch für soziale Sicherheit kämpften) Warnungen wie die von Baberowski ignorieren:

«Der Sozialstaat kann nicht überleben, wenn die ganze Welt eingeladen ist, sich zu nehmen, was andere hart erarbeitert haben. Die nationalstaatliche Souveränität ist ein kostbares Gut, das die Freiheit sichert.»

Statt die Gefährdung der in Jahrzehnten geschaffenen gut funktionierenden Sozialwerke zu verhindern, wird die EU-betriebene Zersetzung demokratisch-föderalistischer Strukturen und nationaler kultureller Identitäten hingenommen. Müsste ein Europäer, der in einer direkten Demokratie basisdemokratisch sozialisiert wurde, der Entwicklung zu einem in Brüssel zentralverwalteten (und von Berlin aus diktierten?) europäischen Einheitsstaat nicht wache Skepsis statt blauäugiges Wohlwollen entgegenbringen? Felix Feigenwinter, Basel

Sprach die Kaiserin von Europa?

Leserbrief von Felix Feigenwinter, erschienen in der “Basler Zeitung” am 28. Juli 2016, als Reaktion auf die Kolumne von Regula Stämpfli “Wir schaffen das, oder?” in der BaZ vom 26.7.16:

Regula Stämpflis Generalabrechnung mit Angela Merkels alternativloser “Wir schaffen das”-Politik beeindruckt; sogar der SP-Vize-Kanzler Gabriel kriegt sein Fett weg. Die Beurteilung, der Satz “Wir schaffen das!” hebe sich von den sonst sinnentleerten Worthülsen der CDU-Kanzlerin erstaunlich deutlich ab, ist besonders brisant.

Aber wie eindeutig ist dieses “Wir”? Wer ist damit gemeint? Die deutsche Bundeskanzlerin schloss in letzter Konsequenz (demokratisch nicht legitimiert!) alle von ihrer Politik betroffenen Europäer mit ein (letztlich auch die Nicht-EU-Schweizer…). Sprach da die Kaiserin von Europa?

Zu bedenken gilt, dass Angela Merkel in einer kommunistischen Diktatur sozialisiert worden ist. Als Widerstandskämpferin gegen das DDR-Regime vor dem Mauerfall ist die Pfarrerstochter und junge Physikerin aus Templin nie aufgefallen (um es milde zu formulieren). Offenbar verloren sich ihre herkunftsbedingten Wir-Vorstellungen nach aufgezwungener Auflösung der DDR-Identität ins Grenzenlose.

__________________________________________________________________________________________

REHABILITIERUNG EINES RELIGIONSVERFOLGTEN

Leserbrief von Felix Feigenwinter, erschienen am 4. November 2015 in der „Basler Zeitung“ als Reaktion auf den Artikel „Basler Reformator“ erhält ein Gesicht (in BaZ 28.10.15).

Die umfassende, mit einem eindrücklichen Bild illustrierte Würdigung von Sebastian Castellio im Zusammenhang mit einer Biografie-Besprechung betrachte ich als eine späte Rehabilitierung dieses wegen seiner Schriften im reformierten Basel des 16. Jahrhunderts diskriminierten Calvin-Kritikers. Dessen ehrendes Andenken wurde bisher vernachlässigt in der Humanistenstadt Basel, wo Castellio von 1544 bis zu seinem Tod 1563 lebte und trotz Verfolgung und Diffamierung als mutiger Frühaufklärer wirkte. Im peripheren Stadtteil St. Alban gibt es zwar ein verborgenes Castellio-Weglein, dessen Abgeschiedenheit mir aber symptomatisch erscheint für den bisher verkannten Stellenwert dieses bedeutenden Humanisten aus Basel, der übrigens auch mit dem posthum verbrannten „Ketzer“ David Joris befreundet war.

Felix Feigenwinter, Basel

Ein in der Humanistenstadt verkannter Humanist

Leserbrief von Felix Feigenwinter, erschienen in der "Basler Zeitung" am 8. November 2016 unter dem Titel "Ehre auch von offizieller Seite", als Reaktion auf den Artikel "Im Namen religiöser Toleranz" in der BaZ vom 4.11.16:

Die längst fällige Rehabilitierung des während seines Lebens und Wirkens in Basel diffamierten, verfolgten und auch nach seinem Tod Jahrhunderte lang fahrlässig bis vorsätzlich missachteten Humanisten Sebastian Castellio ist der privaten Initiative einiger engagierter Idealisten und Gönner zu verdanken. Es wäre an der Zeit, dass sich nun endlich auch das „offizielle Basel“ (die Regierung, die Universität, die Denkmalpflege der Humanistenstadt) um ein angemessenes würdiges Andenken bemüht, sei es durch die Wiederherstellung der aus dem Kreuzgang des Münsters entfernten Grabtafel oder zum Beispiel die Namensgebung eines Universitätsinstituts.

Castellios Botschaft ist auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts von brennender Aktualität – in einer Zeit, in welcher mörderische Bedrohung von Ungläubigen sowie Verfolgung/Kriminalisierung von Meinungsgegnern wieder toleriert und der Protest gegen den Religionsterror als Intoleranz desavouiert wird.

Felix Feigenwinter, Basel

GEDENKTAFEL FÜR SEBASTIAN CASTELLIO – Schreiben von Felix Feigenwinter an Herrn Dr. Bernhard Vischer, Stansstad:

Lieber, sehr geehrter Herr Dr. Vischer,

__________________________________________________________________________________________

Kurioser Schnappschuss aus dem Jahr 2001:

Felix Feigenwinter im Fextal

______________________

Hans A. Jenny über die Geschichte des “doppelstab” und dessen langjährigen Mitarbeiter Felix Feigenwinter:

In seinem 85. Lebensjahr, in dem der frühere (und erste) “doppelstab”-Chefredaktor Hans A. Jenny vom Regierungspräsidenten des Kantons Basel-Landschaft, Thomas Weber, am 15. September 2016 in der Kantonsbibliothek in Liestal für “langjähriges Schaffen als Sammler, Kulturvermittler, Autor und Herausgeber” geehrt wurde, verfasste Jenny einen Text über die Geschichte der Gratiszeitung “doppelstab”, in dem er seinen einstigen Redaktionskollegen Felix Feigenwinter und dessen langjähriges Wirken beim “doppelstab” in den Neunzehnhundertsechziger- und Neunzehnhundertsiebzigerjahren mit folgenden Worten charakterisierte und würdigte:

“Ein besonders wertvoller Mitarbeiter war der stilsichere und in seinen Kolumnen und Glossen Alltags-Situationen brillant schildernde und alle Charaktere perfekt zeichnende Schriftsteller Felix Feigenwinter, der wenige Jahre später auch unser Redaktionskollegium bereicherte. In seiner unverwechselbaren Originalität passte er ausgezeichnet in unser munteres Team.”

(Eine gekürzte – von BaZ-Redaktor Christian Keller redigierte – Fassung von Jennys Erinnerungsschrift erschien am 15.9.16 unter dem Titel “Die Doppelstab-Story” in der “Basler Zeitung”.)

---------------------------------------------------------------

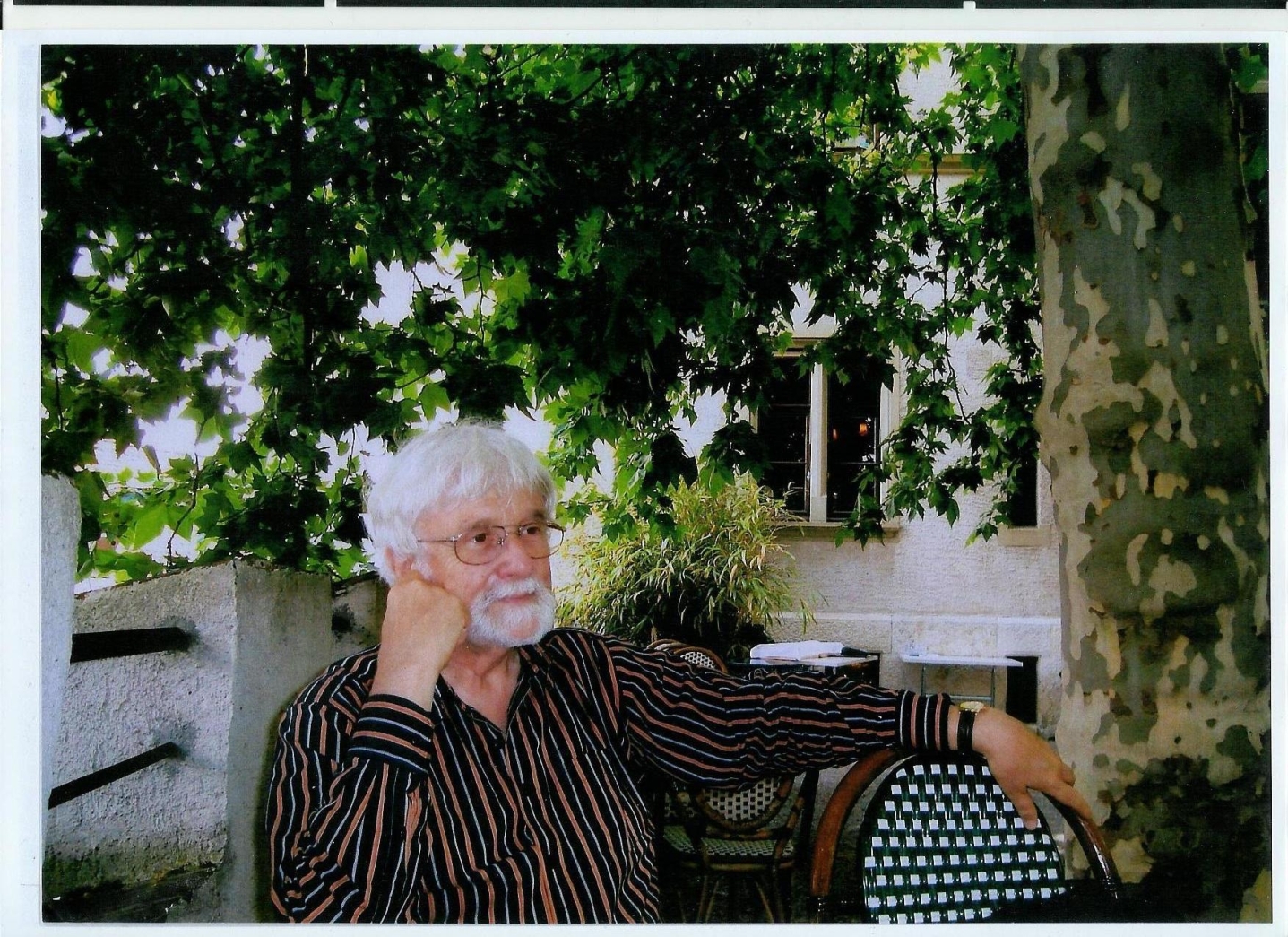

Unten: F.F. im Garten des Restaurants Au Violon in Basel

Mein Wirken als Journalist unterschied sich von jenem als Schriftsteller wesentlich: Hatte ich als Journalist vor allem über das öffentliche Leben zu berichten und Prominente zu interviewen, also die “offizielle Wirklichkeit” darzustellen – notfalls auch kritisch zu hinterfragen, das freilich schon – , so (unter)suchte ich als freier, nur mir selber Rechenschaft schuldiger Geschichtenschreiber Verborgenes und unterwanderte konventionelle Grenzen. Statt “Offizielles” zur Geltung zu bringen, versenkte ich mich als Autor in seelische Abgründe, in individuelle Befindlichkeiten scheinbar gewöhnlicher Privatmenschen, mit Vorliebe für Aussenseiter und Sonderlinge. Dabei erschuf ich Imaginäres – eine kreative Herausforderung, die dem strikt realitätsbezogenen Journalismus fremd ist. – Meine Intention, mich Sonderlingen zuzuwenden, sie als Individuen zu erfassen und zu würdigen, gründete in einer philosophischen, sozusagen anthropologischen Betrachtungsweise. – Den Wert des Individuums suche und sehe ich jenseits opportunistischer Bewertungsklischees. F.F.

GESCHICHTEN VON SONDERLINGEN:

http://feigenwinter.wordpress.com

GESCHICHTEN VOM TOTENTANZ:

http://felixfeigenwinterautor.wordpress.com

SKURRILE GESCHICHTEN:

https://feigenwintergeschichten.wordpress.com/

KRIMINALGESCHICHTEN:

http://feigenwinterkriminalstories.wordpress.com

ERZÄHLUNG Schwelle zum Paradies:

http://schwellezumparadies.wordpress.com

_______________________________________________________________________________________

Von Liechtenhayn über Liechtenhan bis zu Lichtenhahn

PERSÖNLICHES, FAMILIÄRES

Am 14. Dezember 2016, an seinem 77. Geburtstag, verschickte Felix Feigenwinter an seine nächsten Verwandten einen "Geburtstagsbrief", in dem er Gedanken und Assoziationen äusserte zu persönlichen Erinnerungen und zur Geschichte der Familie Lichtenhahn, der Stadtbasler Sippe der Mutter Elisabeth Feigenwinter-Lichtenhahn:

Der Blick auf drei Bilder aus dem Nachlass der Herkunftsfamilie Lichtenhahn unserer Mutter lassen mich in die Welt meiner Ahnen mütterlicherseits versinken, ins alte Basel. Diese Bilder schmückten Jahrzehnte lang die Wohnungswände unserer Familie Feigenwinter in Liestal, bis sie im Zusammenhang mit dem Umzug unserer Eltern von der Rotackerstrasse ins Oberwiler Altersheim an ihren "Geburtsort" Basel zurückkehrten - sehr zu meiner Freude, denn seither kann ich sie wieder täglich betrachten. Das eine des Trio, ein kleines Ölgemälde, ist im Jahr 1844 von Mamme's Urgrossvater Emanuel Friedrich Lichtenhahn (Liechtenhan) gemalt worden, der von 1817 bis 1894 lebte. Dieser (Freizeit-)Künstler wohnte in der Basler Altstadt bei der Peterskirche (das benachbarte Petersschulhaus, wo unser Daniel als Primarschüler ein- und ausging, war damals noch nicht gebaut...). Das erwähnte Bildchen, ein Stilleben mit traditionellem Motiv (ich würde es mit dem Titel "Vergänglichkeit" versehen) zeigt ein massives Holzbrett, auf welchem verschiedene symbolträchtige Gegenstände versammelt sind: eine Kerze, deren Docht glimmt, ein Musik-Zupfinstrument, ein menschlicher Totenkopf, ein dickes Buch (wahrscheinlich eine Bibel), zwei Uhren (eine Sanduhr und ein Taschenührchen), eine Vogelfeder, eine Muschel, eine Vase mit einem Blumenstrauss, der von einem Schmetterling oder Falter umschwirrt wird. Ausserdem ein Blatt Papier (oder ein Tüchlein), auf dem zu lesen steht:

Der Tod ist gewiss, ungewiss

der Tag.

Die Stund auch niemand

wissen mag.

Der selbe (Freizeit-)Künstler, Mamme's Urgrossvater, also mein/unser Ururgrossvater, schuf auch das andere Stilleben, das schöne, grosse, dunkle, warme Ölgemälde aus dem lichtenhahn'schen Nachlass. Darauf zu sehen ist kein Totenkopf, aber wieder dieses dicke Buch, jetzt aufgeschlagen, darauf liegt eine Lesebrille, ausserdem stehen auf der mit einem schmucken Tischtuch bedeckten Tischplatte eine Kaffeetasse und ein Kaffeekännchen, ein Brotlaib liegt auch da samt Brotmesser, und im Hintergrund steht ein Nähkorb mit einer "Schtriggede" drin. Ein sympathischer Einblick in den lichtenhahn'schen Haushalt, vor bald zweihundert Jahren, gemalt mit liebevoller Sorgfalt, feinem handwerklichem Geschick, künstlerischer Sensibilität und Kulturbewusstein; im Unterschied zum kleinen Stilleben aus dem Jahr 1844 fehlt leider die Angabe des Entstehungsjahres.

Beim dritten Bild handelt es sich offensichtlich nicht um ein Werk des Ururgrossvaters, sondern um eine kolorierte hübsche Zeichnung, welche Angehörige der Familie Lichtenhahn in ihrer Wohnung gemütlich am Esstisch sitzend zeigt; datiert ist die Zeichnung mit der Jahreszahl 1837, daneben die Initialen AB. Spekulationen über den Namen des Zeichners/der Zeichnerin sind Tür und Tor geöffnet.

Alle drei Bilder verführen jedenfalls zu einer andächtigen und inspirierenden Zeitreise in die Welt der Ahnen aus der Herkunftsfamilie unserer Mamme Elisabeth Lichtenhahn.

***

Der Stammvater aller Basler mit Namen Lichtenhahn (oder Liechtenhan oder Lichtenhan) war Ludwig Liechtenhain (1504-1558), der in der Reformationszeit und kurz nach dem Tod seines Vaters als junger Eisenhändler von Leipzig nach Basel auswanderte, wo er sich offenbar - sowohl als Anhänger des neuen reformierten Glaubens, als auch beruflich - günstige Lebensbedingungen erhoffte. Zu Recht: Schon 1524 wurde er Basler Bürger (im gleichen Jahr heiratete er Elisabeth Pur, eine Tochter des Schultheissen Rudolf Pur von Aarau - dieser Ehe entsprangen vier Kinder; vier weitere entsprossen der zweiten Ehe mit Ursula Heydelin, der Tochter des Oberzunftmeisters Marx Heydelin von Basel), womit die Geschichte einer neuen Stadtbasler Sippe lanciert war, die heute noch im Kreuzgang des Basler Münsters mit einem stattlichen Familiengrab-Denkmal (grosse steinerne Grabplatte) repräsentiert wird. Der dort auf dem Familienwappen dargestellte Hahn kann allerdings hinterfragt werden, weil Lichtenhahn ja ursprünglich Liechtenhain hiess. Diese ursprüngliche Bedeutung wird im Lichtenhahn-Wappen sichtbar, denn da ist auch ein Hain (Bäume) abgebildet. Der Hahn ist ein gern verwendetes Wappentier, als Symbol von Wachsamkeit, Kampfbereitschaft, Verkündung des Tages. Im Lichtenhahn-Wappen trägt er zwei brennende Fackeln im Schnabel, wird also zum Lichtträger, zum lichten Hahn...

Das h im Namen hat meinen Ururgrossvater, dem ich die in meiner kleinen privaten Bildersammlung hängenden Stilleben verdanke, gestört: Seinen Geschlechtsnamen liess er amtlich bestätigt in "Liechtenhan" (mit ie, aber ohne h) umwandeln, womit freilich einer seiner Söhne, der Primarlehrer Karl Heinrich Lichtenhahn, nicht einverstanden war, weshalb dieser die Namensänderung für seine Person und seine direkten Familienangehörigen wieder rückgängig machen liess...

Doch einige Jahrzehnte später, in den Neunzehnhundertdreissigerjahren, beantragte ein anderer Nachkomme, Richard Lichtenhahn, nicht nur die Verwandlung seines Familiennamens zu "Lichtenhan" (ohne ie und ohne h), sondern auch jene seines Vornamens Richard - diesen wünschte er durch "Lucas" zu ersetzen, wie ein Regierungsratsbeschluss vom Mai 1936 festhielt. Da dies in der Zeit des im Nachbarland bedrohlich herrschenden Hitler-Regimes geschah, vermute ich, dass dem eigensinnigen und feinsinnigen Kunstfreund, der als Kurator der Basler Kunsthalle Lucas Lichtenhan in den Neunzehnhundertvierzigerjahren öffentliches Ansehen erwarb, der Taufname Richard einfach zu "deutsch" war, weshalb er ihn mit dem aparten Vornamen "Lucas" eintauschte.

So ist es gekommen, dass die Basler Nachkommen der im Mittelalter in Jüterbog (Brandenburg) sowie Leipzig und Jena nachgewiesenen Geschlechts der Liechtenhain (auch Lichtenhayn oder Liechtenhayn) unterschiedlich heissen. Aber ob sie sich nun Lichtenhahn, Liechtenhan oder Lichtenhan nennen - alle diese Basler sind miteinander blutsverwandt, stammen alle von Ludwig Liechtenhain ab.

Die Basler Lichtenhahn sind seit Anfang eine protestantisch geprägte Sippe, in deren Reihen nicht zufällig reformierte Theologen auftauchen, so die Pfarrherren Bonifacius Lichtenhan (1625-1671), Pfarrer von Bretzwil, Reigoldswil und Lauwil; Hans Rudolf Lichtenhahn (1731-1805), Pfarrer von Buus und Maisprach; Hans-Heinrich Liechtenhan-Riedtmann (1729-1811), Pfarrer in Kleinhüningen; Johann (Hans) Benedict Lichtenhahn (1847-1903), Pfarrer der Theodorgemeinde in Basel sowie Professor Johann Rudolf Lichtenhahn (1875-1947), Pfarrer der Basler Matthäusgemeinde. Eine besondere Aufgabe übernahm Friedrich Lichtenhahn-Stehelin (1806-1866): nach seiner Tätigkeit als Pfarrer von Rothenfluh wurde er in seiner Heimatstadt "Waisenvater", das heisst Leiter des Basler Waisenhauses. Und international (wohl-)tätig war August Fritz Lichtenhahn (1871-1947), gewürdigt mit dem Ehrendoktor der theologischen Fakultät der Universität Wien und Mitbegründer sowie erster Sekretär des schweizerischen Volksbundes.

Der Vater unserer Mutter, Adolf Lichtenhahn (1882-1940), brach mit der protestantischen Familientradition, indem er eine Katholikin aus dem Elsass heiratete: unsere Grossmutter Felicita Gottenkieni, genannt Elise (1879-1961), eine bei uns Enkelkindern sehr beliebte, weil phantasievolle Grossmutter, die ihre katholische Heiligenverehrung nicht verbarg, indem sie uns die Amulette zeigte, die sie unter ihrer Bluse trug, und die uns abenteuerliche Geschichten von grünen Marsmenschen erzählte, die sie als Kind im Elsass habe landen sehen. Und die Tochter, unsere Mutter Elisabeth Lichtenhahn, festigte den Kulturbruch, indem sie einen waschechten, lupenreinen Katholiken aus dem basellandschaftlichen Birseck ehelichte: Georg Feigenwinter, unseren Vater.

Felix Feigenwinter, 14. Dezember 2016.

(Quelle: "Die Chronik derer zu Lichtenhahn" von René Falconnier, 1979)

____

Die Familie Feigenwinter-Lichtenhahn in Liestal

Der Vater Dr. Georg Feigenwinter, damals Obergerichtsschreiber und später Strafgerichtspräsident, und die Mutter Elisabeth, geborene Lichtenhahn, mit ihren vier Kindern vor dem gelben Einfamilienhaus an der Ergolz in Liestal.

Das Familienporträt entstand in den Neunzehnhundertvierzigerjahren, nach dem Ende des zweiten Weltkriegs (während dem der Vater in der Schweizer Armee als Oberleutnant diente). Auf dem Foto hält die Mutter das jüngste Kind, Beat, den späteren Juristen, auf dem Arm. Im Mittelpunkt steht die mit einem Blumen-Haarkranz geschmückte Adelheid, die spätere Schriftstellerin und Malerin, im weissen langen Festkleid des Erstkommunion-Kindes. Daneben links die jüngere Schwester Theres, rechts der Bruder Felix.

_______________________________________________________

Der Journalist als Clown und König…

Die Tätigkeit in der “doppelstab“-Redaktion beschränkte sich nicht auf journalistische Arbeit. Von Zeit zu Zeit organisierte die Zeitung für die Leser spezielle Veranstaltungen, zum Beispiel im Hochsommer ein “Badehosen-Festival” (mit Wettbewerb “Wer trägt das originellste Badekleid?”), eine Olympiade für sportliche Jugendliche nebst Kindernachmittage mit Kasperlitheater, Märchenstunde, Auftritten von Tierdompteuren und Zauberern. “doppelstab”-Journalisten verkleideten sich, traten auf als Napoleon, Clown, König, Prinzessin… Bild oben: Der Chefredaktor Hans Jenny in einer historischen (Theater-)Militäruniform aus der Zeit Napoleons (rechts) und “Clown” Felix Feigenwinter geleiten die Teilnehmer eines der legendären “doppelstab”-Kinderfeste durchs Spalentor.

Oben: Hinter dem Kollegiengebäude der Universität Basel beim Petersplatz verfolgen die Kinder vergnügt den Sprung von Clown Felix Feigenwinter ins Brunnenwasser.

Unten: Anlässlich eines anderen Kinderfestes trat Felix Feigenwinter als “Märchenkönig” auf, mit “Prinzessin” Hannah Mangold am Arm.

__________________________________________________________

WITZIGE ANTWORT

E-Mail-Kommunikation zwischen zwei Schreibern aus dem selben Geburtsjahr (1939):

Gesendet: Samstag, 17. Dezember 2016 13:08

An: Prof. Francois Fricker *

Betreff: Dein Text in der heutigen Basler Zeitung

Lieber François,

Welche Überraschung: François Fricker als Analytiker amerikanischer Wahlregeln! Wird da die Karriere eines neuen hochkarätigen aussenpolitischen BaZ-Journalisten lanciert?... Dass ich Deinen offenbar auch mathematisch inspirierten Gedanken nur beschränkt folgen kann, scheint mir nur logisch; als Gelegenheitsschreiber von Leserbriefen befinde ich mich längst auf dem Rückzug. In diesem Zusammenhang wiederhole ich meine schon früher formulierte Feststellung:

In der Zeitspanne, während Du Dich verjüngtest, wurde aus mir ein gefühlter Greis.

Mit grosser Bewunderung und einem herzlichen Gruss

Felix Feigenwinter

Lieber Felix,

irgendwie bist Du mir mit Deiner Post zuvorkommen, wollte ich Dir doch schon lange meine Freude über unsere vergangene Zusammenkunft ausdrücken und hoffen, dass sich so etwas gelegentlich wiederholen wird.

Und was Deine schmeichelhafte Bemerkung betrifft, so nehme ich diese mit Vergnügen entgegen. Aber ich gebe mir grosse Mühe, mich nicht weiter zu verjüngen, damit Du Dich nicht noch weiter vergreist fühlst.

In diesem Sinne und mit einem herzlichen Gruss,

François

*Professor François Fricker (Jahrgang 1939) war in jungen Jahren Lehrer am Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Gymnasium (MNG) in Basel, später - während 30 Jahren (von 1973 bis 2003) - Professor für Mathematik an der Justus-Liebig-Universität in Giessen. Für Schweizer Zeitungen schrieb er viele kulturhistorische Texte. In seinem Wohnort Basel kennt man ihn auch als Zauberkünstler.

_____________________

GEDANKEN ZUM LEBEN, GLAUBEN und STERBEN

(Tagebuch-Eintragungen im Februar 2017)

Väterlichem Erziehungsprogramm verdanke ich frühe katholische Sozialisierung, auch den Zugang zur katholischen Mystik, der reformierten Herkunft meiner Mutter protestantisches Kulturverständnis, auch den Sinn für individuellen Widerstandgeist, für nonkonformistischen Eigensinn, trotz bürgerlich-konventionellem Hintergrund.

Religionen betrachte ich wohlwollend, wenn sie friedlich und menschenfreundlich seelsorgerische und soziale Hilfe, Trost und Hoffnung anbieten. Skeptisch beurteile ich ich totalitäre, repressive, gar gewaltträchtige theologische Ideologien - besonders, wenn diese machtpolitisch allgemeingültig "verwirklicht" werden sollen. (Religiöse Werte als staatliche Richtlinien festzulegen, halte ich grundsätzlich für problematisch: freiheitliche, auch von der Aufklärung geprägte Demokratien könnten leicht in autoritäre "Gottesstaaten" verwandelt werden.)

Religiöser Glaube, Spiritualität als Ausdruck und Erfüllung der Sehnsucht nach kosmischer Verbindung, nach "Ewigkeit", ist für mich eine private Angelegenheit. Meditation, introvertierte Versenkung, entzieht sich gesellschaftlicher Kontrolle.

Auch das Sterben ist ein persönliches, eigentlich einsames Erlebnis; ein natürliches Ereignis - allerdings nicht unabhängig vom sozialen zivilisatorischen Netz, welches das Leben gefangen hielt.

Felix Feigenwinter, im Februar 2017

_____________________________________________

BARBARA FREY ERINNERT AN ADELHEID DUVANEL

Ergreifende Kunde aus Zürich: Im Zentrum Karl der Grosse erinnert die Germanistin und Theaterregisseurin Barbara Frey in einer tiefgründigen Winterrede an ein öffentlich schon fast vergessenes besonderes Stück Schweizer Literatur aus dem letzten Jahrhundert: an die Poesie meiner Schwester Adelheid Duvanel-Feigenwinter. Die langjährige Intendantin am Schauspielhaus Zürich lässt, verwoben mit eigenwilligen und einleuchtenden Assoziationen, Texte meiner 1996 verstorbenen Schwester aufleben. Aus Barbara Freys Rede zitiere ich: „Auf eine Weise ist Duvanel auch eine Geisterseherin. Aber keine esoterische oder vernebelte, sondern eine seltsam nüchterne, lakonische, die sich nicht wundert über die unverrückbare Nähe von Wachzustand und Tiefschlaf, von Vernunft und reiner Phantasie, von Alltagsmensch und Traumgestalt.“

Erinnerungschwere Worte im Januar 2019.

Felix Feigenwinter

_______________________________________________________

Wiedererweckung des literarischen Werks von Adelheid Duvanel

im Limmat Verlag

Ein Lichtblick in der verrückten, traurigen und schaurigen Zeit der Corona-Pandemie:

Der Limmat Verlag Zürich gedenkt meiner Schwester Adelheid mit der Wiedererweckung ihres literarischen Werks. Bereits am 28. August 2020 schrieb mir Erwin Künzli vom Limmat Verlag:

„…tatsächlich haben wir jetzt den Plan gefasst, alle gesammelten Erzählungen Ihrer Schwester herauszugeben zum 25. Todestag im nächsten Jahr. Auch sollen ein Symposium stattfinden und Führungen an ihre Orte und so weiter.“

„Fern von hier“ heisst das voraussichtlich über 500 Seiten starke Buch, dessen Umschlag in der jetzt veröffentlichten Vorschau des Verlags mit einem beeindruckenden Jugendbild meiner verstorbenen Schwester präsentiert wird. Adelheid war noch unverheiratet, hiess also noch nicht Duvanel, sondern Adelheid Feigenwinter, und sie wurde - um 1959/1960 - im Jugend- und Musikcafé Atlantis in Basel fotografiert, wo sie als stille Einzelgängerin oft zu sehen war. Ihre ersten Kurzgeschichten erschienen damals unter dem Pseudonym Judith Januar in den „Basler Nachrichten“.

Felix Feigenwinter, im Dezember 2020

Dichtermuseum Liestal und Adelheid Duvanel

In der basellandschaftlichen Kantonshauptstadt Liestal hat sich im vergangenen Jahr der einheimische Ruheständler Albert Wirth, früher u.a. Redaktor der Ciba-Geigy-Zeitung in Basel, mit verschiedenen Vorstössen für die Pflege des öffentlichen Andenkens der hier gross gewordenen Schriftstellerin Adelheid Duvanel-Feigenwinter eingesetzt. Mit einer Rede im Bürgerrat plädierte Albert Wirth dafür, zur Erinnerung an die 1996 verstorbene Autorin einen Weg, eine Strasse oder einen Platz in Liestal nach ihr zu benennen, und mit fundierten schriftlichen Eingaben an Einwohnerräte seiner Partei (CVP) versuchte er, diese zu veranlassen, sich für eine angemessene Berücksichtigung von Adelheid Duvanel, meiner Schwester, in der Dauerausstellung des Dichtermuseums zu engagieren. - Für sein herzhaftes, unermüdliches Engagement danke ich Albert Wirth! Die von ihm deutlich zur Sprache gebrachte Ungereimtheit (Adelheid Duvanels fehlende Präsenz in der Dauerausstellung des Dichtermuseums ihres Herkunftsortes) ist kulturpolitisch brisant; das Anliegen, dieses Manko zu beheben, benötigt wirksame Unterstützung.

In der Veranstaltungs-Vorschau des Dichter- und Stadtmuseums Liestal lese ich nun im Internet, dass am 4. Juni 2021 im Museum die beiden Herausgeberinnen des dieses Jahr im Limmat Verlag Zürich erscheinenden Adelheid Duvanel-Buches „Fern von hier“, Professorin Elsbeth Dangel-Pelloquin und Friederike Kretzen, „diese von ihnen betreute Gesamtausgabe vorstellen werden“. Ausserdem soll der Adelheid Duvanel-Verehrer Dr. Albert M. Debrunner (Basel) „über seine Bemühungen berichten, in Basel die Erinnerung an die bedeutende Autorin wachzuhalten“, und die Kulturaktivistin und Literaturvermittlerin Martina Kuoni „erzählt aus dem schwierigen Leben der Adelheid Duvanel, die einen Teil ihrer Kindheit in Liestal verbrachte“. In der Zeit zwischen 5. Februar und 4. Juni 2021, also innerhalb von fünf Monaten, möchte Kurator Dr. Stefan Hess in seinem relativ kleinen Museum nicht weniger als achtzehn Veranstaltungen zu verschiedenen Themen über die Bühne bringen; jene über Adelheid Duvanel soll die letzte sein, bevor das Museum zwecks Renovation vorübergehend schliesst. Aufgrund bisheriger Erfahrungen ist nicht auszuschliessen, dass das ehrgeizige Programm wegen der auch im neuen Jahr trotz Freigabe von Impfstoffen verschärften Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie unterminiert werden könnte. Dessen ungeachtet bleibt die Hoffung, dass in der dann neu zu gestaltenden Dauerausstellung im Museum an der Liestaler Rathausstrasse ein Platz für Adelheid Duvanel eingeräumt wird.

Felix Feigenwinter, im Januar 2021

-----------------------------------------------

Späte Genugtuung

Antwort auf eine e-mail der Herausgeberin der Adelheid Duvanel-Gesamtausgabe "Fern von hier", Professorin Elsbeth Dangel-Pelloquin (Januar 2021):

Sehr geehrte Frau Prof. Dangel,

Herzlichen Dank für Ihr freundliches Schreiben vom 12. Januar. Die Wiedererweckung des literarischen Werkes meiner Schwester ist für mich eine höchst erfreuliche Überraschung. Trotz diverser Altersbresten, Beeinträchtigungen wegen chronischer Krankheiten, auch Belästigungen durch Spätfolgen eines Unfalls/Sturzes im vergangenen Jahr erfüllt es mich mit Genugtuung, und ich versuche nun, Ihre Fragen zu beantworten.

Da Sie Texte meiner Frau über Adelheid erwähnen, gehe ich davon aus, dass Ihnen das Buch „Scheherezadel – Eine Basler Autorin wird entdeckt“ (1998, Verlag Isishaus) vertraut und zugänglich ist. Dort finden Sie auf Seite 29 ein Verzeichnis des Frühwerks (30 Texte) mit den jeweiligen Erscheinungsdaten der „Basler Nachrichten“. Die Liste beginnt mit der Erzählung „Im Schatten des Irrenhauses“ (3.7.1960) und endet mit der Geschichte „Die Käferwohnung“ (17. 3. 1968). Das wäre die Antwort auf Ihre Erkundigung, ob alle Texte im BN-Sonntagsblatt (also in den Beilagen der Samstagsausgaben) erschienen seien oder anderswo, auch in den Ausgaben der übrigen Wochentage. Im genannten Verzeichnis ist auch angegeben, wenn ein Text nicht im Sonntagsblatt, sondern auf einer BN-Feuilleton-Seite veröffentlicht wurde, wie: „Das Ziel“ (9.1.1961, im Feuilleton, nicht Sonntagsblatt“) und„Wilborada und das Wildschweinchen“ (20.3. 1962, BN-Beilage „Blickpunkt“) - mehr kann ich dazu leider nicht mehr sagen, da ich alles meine Schwester betreffende Material vor vielen Jahren dem Schweizerischen Literaturarchiv in Bern sowie später den Rest, vor allem Bilder, dem „Museum im Lagerhaus“ in St. Gallen überlassen habe.

Vor etwa 25 Jahren habe ich wochenlang im Zeitungsarchiv der UB Basel die in den Sechzigerjahren, vorerst unter dem Pseudonym Judith Januar, in den BN erschienenen Geschichten herausgesucht und kopiert und dieses Material Herrn Vaihinger vom Verlag Nagel&Kimche zur Verfügung gestellt, der es an Peter von Matt weiterleitete, welcher es dann fürs Buch „Beim Hute meiner Mutter“ verwendete.

Im Verlauf Ihrer Recherchen wurden Sie vielleicht auch auf den Katalog zur Ausstellung „Wände, dünn wie Haut“ (2009) im Museum im Lagerhaus St. Gallen aufmerksam, der eine repräsentative Auswahl der von Adelheid gezeichneten und gemalten Bilder vorstellt und dazu eine bemerkenswert umfassende und vertiefte Analyse von Kuratorin Dr. Monika Jagfeld der Merkwürdigkeiten des schwierigen Lebens sowie des bildkünstlerischen und literarischen Werks von Adelheid Duvanel liefert. Dazu der Link: https://unterricht.phwa.ch/wp-content/uploads/2017/07/Duvanel-Bilder-und-Texte.pdf

Der hochinteressante, auch informativ wertvolle Text von Monika Jagfeld enthält leider einen kleinen Fehler, vermutlich aufgrund eines Missverständnisses bzw. einer Verwechslung: „In den 70er Jahren publiziert sie unter dem Namen Martina kleine Tiergeschichten und Alltagsfeuilletons („Allzu Privates“ ) in der Basellandschaftlichen Zeitung...“, schreibt Frau Jagfeld. Meines Wissens ist aber in der Basellandschaftlichen nie etwas von Adelheid erschienen. Vielleicht kam Frau Jagfeld irrtümlich darauf, weil damals ein Teil des „doppelstab“ unter dem Titel „Baselbieter Anzeiger“ erschien. Sie schreiben ja richtig, dass es sich um eine "doppelstab"-Kolumne handelte. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich die betreffenden Typoskripte dem Literaturarchiv übergeben. Für den "doppelstab" arbeitete ich zwischen 1965 und 1971 als freier Journalist, und nach einem Unterbruch von zwei Jahren, die ich als Alleinredaktor der aargauischen "Freiämter Zeitung" in Wohlen verbrachte, zwischen 1973 und 1980 als festangestellter Redaktor. Somit ist davon auszugehen, dass "Allzu Privates" in den Siebzigerjahren erschienen ist.

Im übrigen habe ich alles Wesentliche, was ich über meine Schwester, ihr Leben und ihr Schaffen zu sagen hatte und habe in meinen vier Texten „Persönliche Erinnerungen an meine Schwester Adelheid Duvanel“, „Zwerg Julius und das Riesenfräulein“, „Adelheids Reisen ans Meer“ sowie „Ein schwieriges Leben“ festgehalten. Diese schrieb ich mit noch frischem Gedächtnis; heute bin ich 81jährig, und die Erinnerungen sind zum Teil verblasst.

Nun hoffe ich, dass ich Ihnen dennoch einige für Sie nützliche Hinweise und Informationen geben konnte.

Mit freundlichen Grüssen

Felix Feigenwinter

______________________

Fast 800 statt ca. 540 Seiten

Die Vorbereitungsarbeiten für die vom Limmat Verlag geplante Gesamtausgabe des schriftstellerischen Werks meiner Schwester Adelheid Duvanel entwickelten sich intensiv und zum Teil kompliziert, aufwändig auch bezüglich der Abklärung aller Veröffentlichungsrechte.

Noch im Dezember 2020 wurde der Umfang des Buches in der Verlagsavorschau mit "ca. 540 Seiten" angekündigt. Am 2. Februar 2021 schrieb mir dann die Herausgeberin Prof. Elsbeth Dangel-Pelloquin: "...der Band wird dick und dicker." Und am 15.März: "...der Band (vielleicht werden es auch drei, das ist noch nicht entschieden) wird viel dicker, als wir das je gedacht haben." Am 8. April meldete Erwin Künzli vom Limmat Verlag: "Gestern ist alles in Druck gegangen, es sind jetzt 792 Seiten geworden."

Heute, im Wonnemonat Mai, halte ich eines der ersten druckfrischen Exemplare glücklich in meinen Händen: Das Werk ist vollbracht! Das Buch "Fern von hier" umfasst fast 800 Seiten, es ist auch äusserlich unverwechselbar, ein nicht nur umfangreicher, sondern auch sehr gediegener Band mit einem Jugendporträt der Autorin auf dem Cover, aufgenommen vor über sechzig Jahren im Café Atlantis in Basel, wo die damals noch unverheiratete Adelheid Feigenwinter oft zu sehen war (sie schrieb damals Geschichten, die unter dem Pseudonym Judith Januar in den "Basler Nachrichten" veröffentlicht wurden). Diese Gesamtausgabe ist die Krönung von Adelheids schriftstellerischem Schaffen.

Felix Feigenwinter, im Mai 2021

____________________________________

Austellung "Adelheid Duvanels Himmel" in Zürich

Eine Ausstellung in der Galerie Litar, Letzistrasse 23, Zürich, zeigt Adelheid Duvanel in ihrer Doppelbegabung als Schriftstellerin und bildende Künstlerin.

"Lange ein Geheimtipp, gilt sie heute als eine der wichtigsten Autorinnen der Schweiz. Ihr Werk ist eine Entdeckung: poetisch, surreal und von grosser Radikalität."

30. Oktober 2021 bis 11. Dezember 2021.

Dank der wohlwollenden Initiative meines aufmerksamen Sohnes konnte ich trotz meinen gesundheitlichen Beeinträchtigungen nun doch noch diese aparte kleine Ausstellung besuchen. Am letzten Samstag im November fuhren wir nach Zürich an die Letzistrasse zur Galerie Litar, die - für mich überraschend - in einem Wohnquartier fast versteckt zu finden ist. Hier erlebte ich eine erinnerungs-schwere späte Wiederbegegnung mit dem tragischen Leben und dem Werk meiner Schwester Adelheid.

Felix Feigenwinter Ende November 2021.

_______________________________________________________

WARUM SCHREIBE ICH GESCHICHTEN? – MEINE SCHWESTER ADELHEID – ERLEBNISSE MIT EINER RABENKRÄHE und andere Texte in Felixfeigenwinter’s Blog: http://felixfeigenwinter.wordpress.com

_________________________________

Unideologisch denken ist schwierig

Ich versuche, ideologiefrei zu denken - was angesichts der kulturellen Prägung der Denkstrukturen schwierig ist.

Felix Feigenwinter, Tagebuch-Eintrag Februar 2022

_________________________________________

Munter durchs Greisenalter

Auszug aus einem Brief an Florence W., Basel: